令和5年予備試験論文、本当にお疲れ様でした。

論文受験生の皆様は、競争率の高い短答式を突破できるだけの勉強を行ってきたうえに、短答終了後に2カ月弱で論文対策を仕上げるための勉強をしてきているので、心身ともに疲労していると思います。

今日は、ゆっくり休んで頂きたいと思います。

少し休んだら、予備試験論文の解答速報をご覧頂きたいと思います。

解答速報では、表面的に解答筋をなぞるのではなく、現実的な合格答案の水準、解答筋に気がつくための分析手法、科目分野ごとの答案の書き方、分からない問題における対処法などにも丁寧に言及しますので、予備試験と司法試験のいずれにとっても有益な情報を得られるはずです。

また、解答速報を参考にして合否も含めてご自身の答案の評価を想定することにより、次に向けた試験対策を選択し、実行しましょう。

加藤ゼミナールでは、司法試験・予備試験対策のために最適化された各種講座をご用意しておりますので、加藤ゼミナールの各種講座を今後の試験対策に試験にお役立て頂けたらと思います。

【目次】

1.令和6年司法試験合格に向けて勉強をする方

2.令和6年予備試験合格に向けて勉強をする方

3.各種ご案内

.(1)予備試験論文解答速報

.(2)予備試験受験生応援キャンペーン(全講座10%オフセール)

.(3)予備試験講座説明会

.(4)無料受講相談

令和6年司法試験合格に向けて勉強をする方

予備試験論文を受験した皆様が令和6年司法試験合格に向けてやるべきことは、主として「司法試験レベルの問題に対応する知識・方法論・慣れを身に付ける」ための勉強です。

(1)司法試験と予備試験の違い

司法試験と予備試験とでは、分野・論点という出題範囲での共通性が強い一方で、科目ごとに程度差があるものの、問題文の複雑さ・情報量の多さ、出題の形式・角度、点の取り方について違いがあります。

こうした司法試験の特徴に対応できるようになる必要があります。

司法試験過去問の演習・復習を繰り返すことで、司法試験の問題に対応するための深い知識(書き方を含む)、方法論(現場思考問題の対処法を含む)、慣れを徐々に身につけていきましょう。

そのためには、司法試験全体及び科目ごとの特徴を的確に捉えた分析と、それに従った演習・復習が大事になってきます。

(2)インプット講座の要否・受講方法

予備試験短答式に合格し、かつ、論文試験で「合格できているかもしれない」というくらいの手応えを得ることができている方は、知識の量、論点抽出力、構成力といった論文の基礎力があるはずですから、司法試験レベルの問題に入れる状態にあると思われます。

司法試験レベルの問題に対応できるだけの「正しく深い知識」と「書き方」を身に付ける必要があるものの、それは司法試験過去問の演習・復習を通じて身につけることができます。正しく深く理解することができているか、正しい書き方が身に付いているかという次元で差が付きやすいのは、司法試験過去問で出題されたことのある分野・論点(特に、2回以上出題されている分野・論点)ですから、こうした分野・論点について「正しく深い知識」と「書き方」を身につけておけば、合格水準には到達します。

したがって、予備試験論文受験者にとって、基本7科目のインプット講座は必須ではありません。

勿論、1桁~2桁での上位合格を目指すためには、司法試験過去問で出題されていない分野・論点でも平均的受験生に差をつける論述をする必要がありますから、最新の出題傾向と判例学説が反映された加藤ゼミナールの総まくり講座2023を受講するなどして、全体的に知識をブラッシュアップすることが望ましいです。

総まくり講座2023を受講する場合、以下の3点に留意して頂きたいと思います。

✓ これまで使ってきた一元化教材の位置づけ

予備試験論文に耐え得るだけの使い込んだ一元化教材があるのであれば、無理をしてまで加藤ゼミナールの教材に切り替える必要はありません。これまで使ってきた一元化教材を継続利用し、必要に応じて、教材の記載の理解を深めるために教材の余白にメモ書きをしたり、論証を追加・修正するなどして、これまで使ってきた一元化教材をカスタマイズすれば足ります。

他方で、これまで使ってきた一元化教材に加筆・修正するべき箇所が多いのであれば、内容の正確性と学習効率の観点から、加藤ゼミナールの教材(基礎応用完成テキストや総まくり論証集)に切り換えるべきです。

また、加藤ゼミナールでは科目別受講にも対応していますので、特定の科目に限って一元化教材を加藤ゼミナールの教材に切り替えるという方法もあります。

✓ 総まくり講座を全て受講するべきか

入門講座の受講を終えた方にとって、予備校講座・基本書・演習書等は、自分に足りないものを補うために使用するものです。加藤ゼミナールの総まくり講座についても同様です。

せっかく購入したのだからとの思いから、必要性を検討することなく、やみくもに全科目について最初から最後まで隈なく受講しようとするのではなく、ご自身の目的を達成する手段として必要な範囲で受講すれば足ります。

例えば、全科目について、2倍速で講義動画を進めていき、理解を修正・深化させるべき箇所では1倍速に戻して丁寧に視聴するといった方法もあります。

学習効果を最大化するための講座の受講方法は人によって異なりまるので、ご自身にとってベストな選択をして頂きたいと思います。

✓ 加藤ゼミナールの合格体験記

毎年、多くの予備試験合格者の方が総まくり講座や司法試験過去問講座を受講して司法試験上位合格を果たしています。

去年は、加藤ゼミナールの総まくり講座、司法試験過去問講座及び労働法3講座を受講して総合7位・公法系2位・労働法2位で合格された方(宇波壮一郎様)もいらっしゃいます。

加藤ゼミナールの司法試験講座を有効利用するためにも、是非、合格体験記も参考にして頂きたいと思います。

(3)司法試験過去問講座の必要性

司法試験対策にとって最も重要なのが司法試験過去問の演習・分析です。

司法試験過去問をやる際には、学習の効率化を図るためにも、間違った書き方を身につけることを避けるためにも、質の高い司法試験過去問講座を受講することをお薦めいたします。

司法試験過去問は、プレテストを含めると19年分もあります。しかも、1問当たりのボリュームは、予備試験過去問の2~3問分に相当します。したがって、残り10カ月間で、自力で出題趣旨・採点実感・再現答案を使って過去問分析を完成させることは相当困難であるといえます。

しかも、市販の再現答案も完璧ではありませんから、どこでどう点を伸ばしたのかが分からない状態で参考にすると、書き方が間違っている箇所まで参考することにより間違った書き方を身に付けてしまうという危険もあります。特に、公法系については、司法試験初期の頃は試験対策が進んでいなかったため、今の公法系の受験生レベルを前提にすると参考にならない上位答案もあります。

司法試験過去問をやる意味は、単なる解答筋レベルのことを身に付ることではありません。こういった事案では、この条文やこの論点が問題となり、こういった流れで条文や論点を並べて結論を導くということは、基本的には、司法試験過去問に入る前の短文事例問題演習の段階で学習することです。

司法試験では、予備試験以上に、「何を」書いたかではんく、「どう」書いたのか(=書き方)が重視されていますし、現場思考問題も頻繁に出題されますから、科目・分野ごとの「書き方」の作法と現場思考問題の対処法を確立しておく必要性が非常に高いです。

したがって、司法試験過去問講座では、答案の背後にある書き方と、現場思考問題(さらには、知らない既存論点)の対処法まで説明してくれる講座を選択する必要があります。それから、司法試験における合格答案・上位答案の水準が分からないと思いますので、出題趣旨・採点実感に依拠した理想的な答案だけでなく、現実的な上位答案まで示してくれたり、合格水準として書くべきこと・書かなくていいことを具体的に示してくれる講座を選択する必要もあります。

以上のことを踏まえると、司法試験対策として最適な司法試験過去問講座とは、次のようなものであるといえます。

①出題趣旨・採点実感に依拠した理想的な答案を示している

②①を書くために必要とされる「答案の背後にある書き方・考え方」についてまで説明がある

③現場思考問題(さらには、分からない既存論点)の対処法まで説明がある

④現実的な上位答案が想定順位とともに示されている

例えば、刑事訴訟法の任意捜査の限界で、他人が作った参考答案を読み上げるだけでは、仮に参考答案の内容が正しくても、受講者様は、別の問題で参考答案に近い水準の答案を書けるようになりません。理想的な当てはめの背後にある、正しく事実を分類・評価するための規範適用の作法が分からないからです(②)。

解説者自身も、自分で答案を作成する過程で、徹底的に調べ上げ、考え抜くからこそ、答案の背後にある書き方・考え方を正確に把握し、これらを伝えられるようになります。解説者自身がしっかりと書き方・考え方を理解した上で、適切な説明を通じて、書き方・考え方を受講者様と共有する必要があります(②)。

8枚フルに使った理想的な答案やそれを使った解説は、受講者様が試験本番で合格答案を作成するための道具であって、それを作ること・伝えることがゴールなのではありません。受講者様が理想的な答案を参考にして自分に見合った現実的な合格答案像をイメージすることができるよう、適切な妥協の仕方も示す必要があります(③)。

既現場思考要素の強い論点や学習不足であった既存論点が出題された場合の適切な対処法を示すことで、受講者様が自分の知らない論点の出題を恐れて過度にインプットの範囲を広げようとする事態を防ぐことも出来ます(④)。

①ないし④の要素がしっかりと盛り込まれているのが、加藤ゼミナールの司法試験過去問講座です。加藤ゼミナールの司法試験過去問講座も、総まくり講座と同様、大変多くの合格者の方々に受講して頂いており、過去問講座の決定版とも言える講座です。

(4)加藤ゼミナールの司法試験講座

加藤ゼミナールでは、総まくり講座、司法試験過去問講座のほかに、基礎問題演習講座(442問)、当該科目1位の講師が担当する労働法3講座・経済法2講座もご用意しております。

司法試験合格を確実なものにするとともに、合格順位を上げるために、加藤ゼミナールの司法試験講座をご利用いただけますと幸いでございます。

※バナーをクリックすると、加藤ゼミナールの講座一覧ページに移動します。

令和6年予備試験合格に向けて勉強をする方

論文試験の手ごたえが悪く、令和6年予備試験合格に向けた勉強を再開するという方は、出来なかった原因を分析した上で、試験対策として効果的な勉強法を選択しましょう。

例えば、出題された既存論点について、手元にある一元化教材に載っていなかったり、教材や講義における説明が不足しているのであれば、インプット教材やインプット講義の切替えも検討する必要があります。

また、科目ごとの答案の書き方を確立できていない、原告適格をはじめとする超重要論点について正しい書き方・処理手順を確立できていない、A・B+の条文・論点を事例から抽出することができないといった場合には、予備試験過去問ではなく、短文事例問題演習からちゃんとやる必要があります。

予備試験の傾向・水準を踏まえると、予備試験固有のレベルのこと(現場思考問題、応用問題など)ではなく、基本的な知識と演習のほうが遥かに重要であると考えられます。

こうしたことを踏まえて、勉強法や講座プランを選択して頂きたいと思います。

加藤ゼミナールでは、基本7科目の総まくり講座、基本7科目の基礎問題演習講座(442問)、基本7科目の予備試験過去問講座、当該科目1位の講師が担当する労働法3講座・経済法2講座、法律実務基礎科目対策講座といった各種の予備試験講座をご用意しております。

ご自身の学習方針などを踏まえて、適切な講座選びをして頂けたらと思います。

各種ご案内

バナーをクリックすると、詳細ページに移動します。

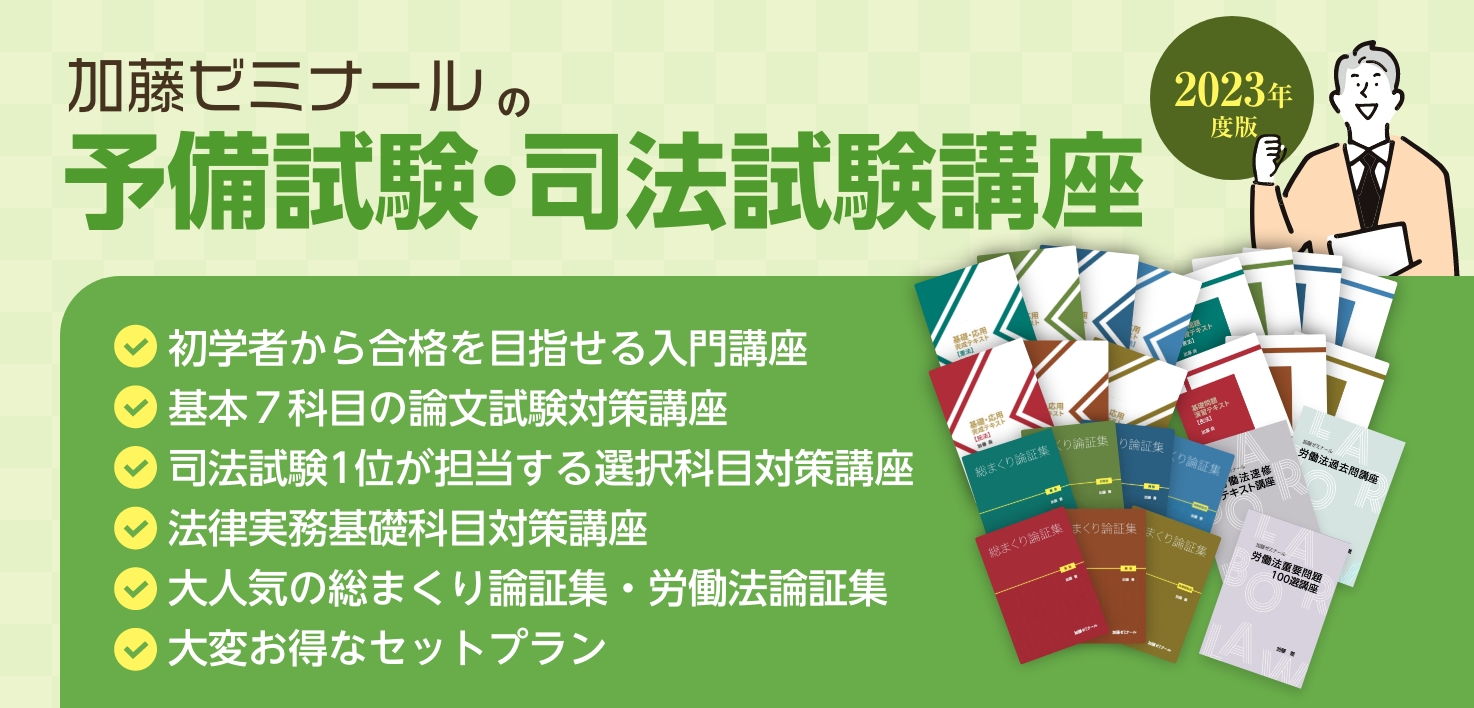

予備試験論文解答速報

加藤ゼミナール代表の加藤喬講師による予備試験論文の速報動画と書き下ろし答案を公開しております。

10日(日)の論文試験終了直後から、1日2科目ペースで公開して参ります。

予備試験受験生応援キャンペーン・全講座10%オフ

加藤ゼミナールでは、期間限定で、予備試験受験生応援キャンペーンとして、加藤ゼミナールの全講座の全講座を10%オフで購入して頂けるセールを実施しております。

全講座対象の受験生応援SALEは、2023年10月31日(火)23:59をもって終了しますので、10%オフで講座を購入なさる場合には、セール終了までにお申込みを完了して下さいませ。

対象者様は令和5年予備試験論文受験者様、対象講座は加藤ゼミナールの司法試験講座・予備試験講座の全てとなります。

なお、10%オフのセールの対象には、各講座をセットで購入する場合も含まれます。例えば、総まくり講座(定価150,000円)と基礎問題演習講座(定価150,000円)をセットで購入なさる場合、セット価格(定価300,000円-定価の20%=240,000円)に10%オフが適用されるため、購入価格は216,000円(税込)となります。

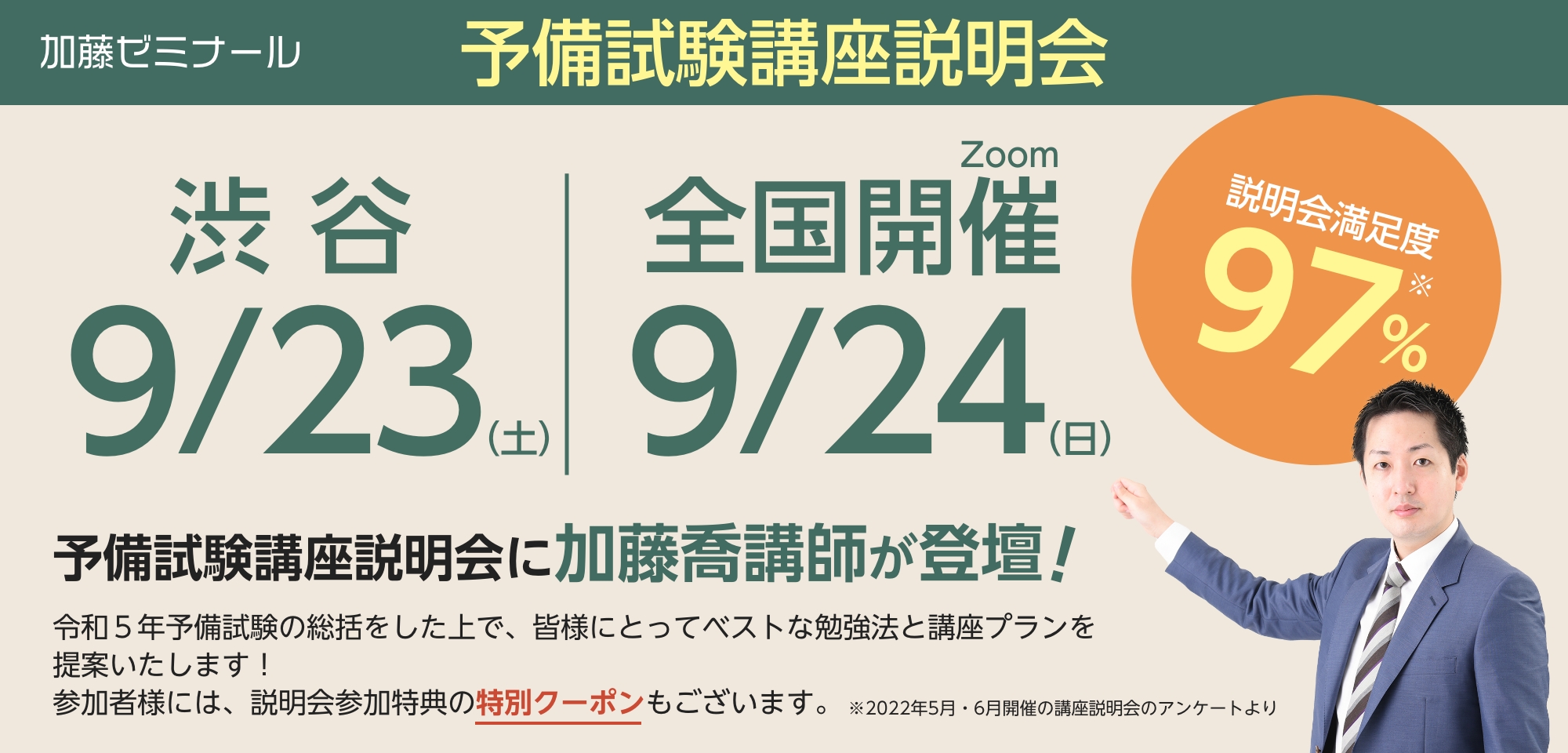

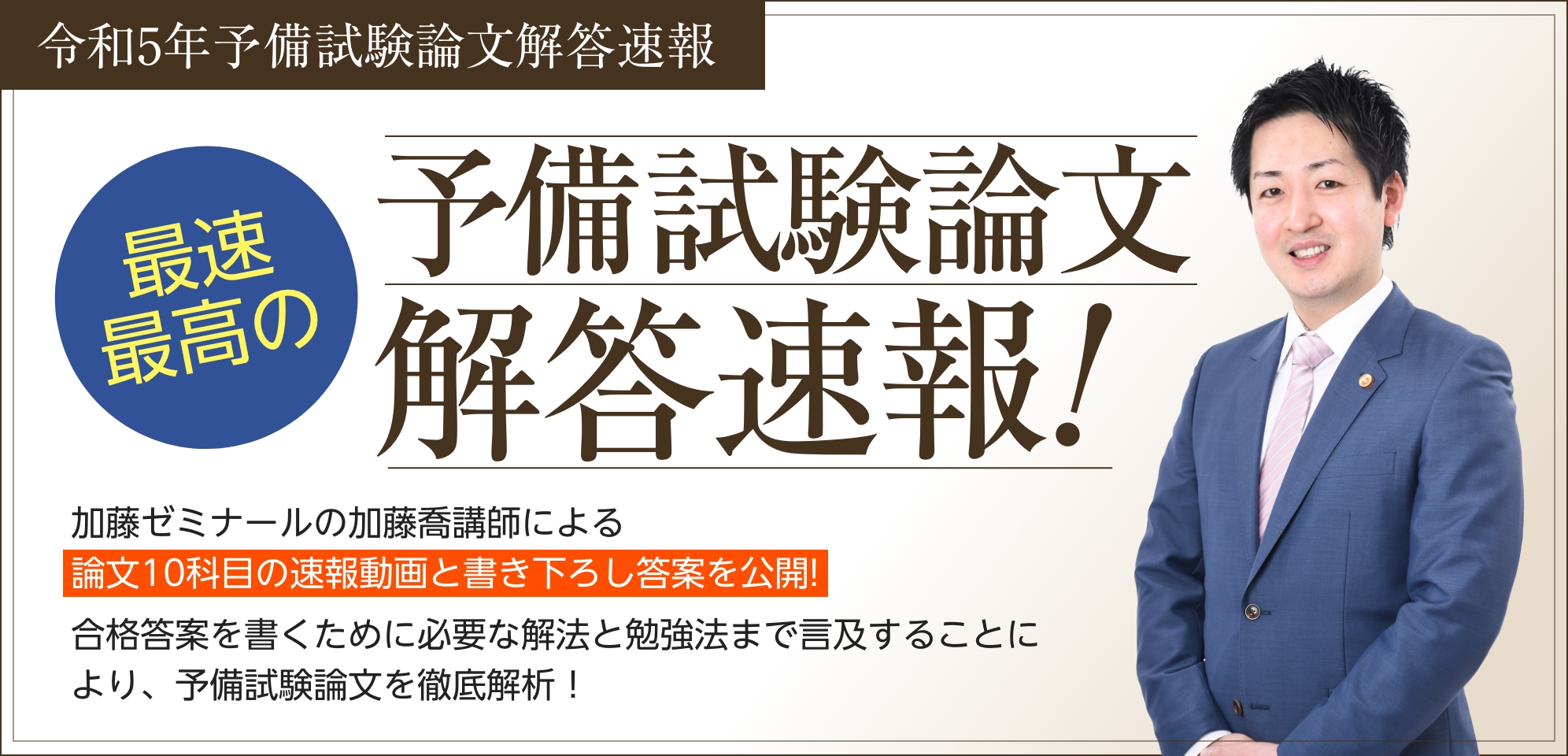

予備試験講座説明会

加藤ゼミナールでは、9月23日(土)と9月24日(日)に、加藤喬講師が登壇する予備試験講座説明会を開催いたします。

9月23日(土)11:00~13:00 渋谷駅周辺の貸会議室

9月24日(日)11:00~13:00 Zoomによる全国開催

予備試験講座説明会では、加藤喬講師が、令和5年予備試験の総括を行った上で、皆様の学習状況に応じたベストな勉強法と講座プランを提案いたします。

参加特典としての特別クーポンもございますので、2024年以降の予備試験合格を目指す方は、是非ともご参加くださいませ。

経験豊富なスタッフによる無料受講相談

加藤ゼミナールでは、司法試験・予備試験講座に関する受講相談を実施しております。

お電話での受講相談を希望なさる方は、こちらから予約をして頂きますようお願いいたします。

https://kato-seminar.jp/online-meeting/

経験豊富なスタッフがマンツーマンで丁寧に対応させていただきます。

また、メールでの受講相談も承っておりますので、こちらから加藤ゼミナール事務局までご連絡くださいませ。

https://kato-seminar.jp/support/

講義のご紹介

2025年度版の司法試験・予備試験対策講座一覧

2025年度版の司法試験・予備試験講座です!

2026年・2027年合格目標の方は、最新版の2025年度版をお買い求めください。

✅全動画配信中

✅全教材一括配送

✅最新の試験傾向に対応

✅講師作成の完全オリジナルテキスト

加藤ゼミナールでは、法曹を目指す方を対象として無料受講相談を実施しています。

・学歴や年齢は関係あるのか?

・どのプランが一番良いのか?

・他の予備校との違いは何か?

なんでもご相談ください!

経験豊富なスタッフがあなたの疑問や不安を解消いたします。

加藤ゼミナールのテキストのこだわり

加藤ゼミナールでは、受験生スタッフや合格者スタッフがテキストを作成するのではなく、全てのテキストを代表である加藤喬講師をはじめとする所属講師がいちから作成しています。

基本7科目の論文対策講座・労働法講座・法律実務基礎科目講座のテキストは全て、代表である加藤喬講師だけで作成しており、だからこそ、テキストは試験傾向にもしっかりと対応している、テキストどうしの一貫性が確保されているなど、クオリティが非常に高いです。

もっと見る

※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。

※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。